車両管理規程とは|目的と就業規則作成時のポイントを解説!

Cariotを活用した車両管理完全ガイド

「車両管理とは」という基礎知識から社用車事故を防ぐ安全運転のポイントまでを解説しています。これから車両管理をはじめる方や、もっと効率的な管理体制を整えたいご担当者におすすめの資料です。

無料でダウンロード

※当記事は2023年7月24日に改訂されています。

こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

会社から車両管理規程を整備するよう指示を受けた場合、どのように対応すべきでしょうか?

現状で車両管理規程が存在しないのであれば、そもそもどのようにして規程を作っていけばいいのかわからないため、途方に暮れてしまう社員も少なくありません。

初めて車両管理規程を作成するのであれば、必要な項目を理解し、従業員の安全確保を行うために有効な規定を作成しましょう。

車両管理規程の基礎知識と作り方について紹介していきます。

1.車両管理規程とは

車両管理規程とは、社員が業務上で車を使用する際に、企業が運用上定めるルールのことを指します。

車両管理規程を定めることで、道路交通法の順守に加えて、万が一の際に賠償責任から会社を守れる可能性が高まります。

2.車両管理規程の根拠となる法律

車両管理規程の作成に際しては、以下2つの法律がその根拠となります。まずは、これらの法律の詳細について知っていきましょう。

- 民法715条

- 道路交通法第74条の3

2-1.民法715条

民法第715条は「使用者等の責任」についての法令で、内容は以下の通りです。

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

出典:民法

これは「勤務中の従業員が事故などを起こし、第三者に損害を与えた場合の責任」について定めた条文です。

例えば、従業員が自動車事故を起こしたケースを考えましょう。企業側(使用者)が車両管理規程を作成した上で、これを遵守し、従業員に対する注意喚起を日常的に実施していたと認められなければ、企業側も損害賠償請求は免れません。

企業側が車両管理規程を作成しておらず、従業員が自動車事故を起こした場合、注意喚起を怠ったと判断され、企業側に損害賠償請求が及ぶリスクが高くなります。

2-2.道路交通法第74条の3

道路交通法第74条の3は「安全運転管理者等」についての法令で、内容は以下の通りです。

第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

出典:民法

これは「5台以上(乗車定員11名以上の場合は1台以上)の自動車を業務で使用する事業者は、安全運転管理者を選任しなければならない」と定めた条文です。

安全運転管理者は、安全運転に必要な業務を実施する責任者の立場です。

車両管理規程を定めることはもちろん、安全運転管理者を選任することで、企業側(使用者)の社会的な責任を果たすことができます。

なお、安全運転管理者を選任すべき事業者であるにも関わらず、それを怠った場合、5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)が課せられます。

3.車両管理規程の目的

車両管理規程は、次の事項を目的として作成されます。

- 業務用車両による業務活動を効率的に行う

- 安全運転を遵守させ交通事故を防止する

顧客への営業訪問の際や、製品の納品・サービスの提供を行う際など、車を利用すれば非常に便利になるケースは少なくありません。

「一人で持てないような荷物を載せて移動ができる」「公共交通機関を使うよりも車のほうがコストを抑えることができる」などの理由も挙げられます。

しかし、会社の名前を背負って車を運転させる場合には、運転者にしっかりと安全運転を順守させ、交通事故を防止しなければ、会社が社会的信用を失うリスクが生じます。

車両管理規程を定めて適切に運用していくことで、業務活動の効率化と交通事故防止を実現しなければなりません。

4.車両管理規程が必要な会社

通勤や業務で車両を利用している会社は、事故が起こった場合に責任を問われる対象となるため、車両管理規程を設けて適切に運用する必要があります。

第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法

なお事故を発生させた場合、これによって発生した損害の賠償を行う義務が発生します。

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

引用元:民法

さらに、民法第715条(使用者等の責任)において、事故を起こした社員と同様に、使用者として会社にも損害を負担すべき義務があると定められています。

しかし、社内でしっかりと車両管理規程を制定して、厳格に管理したにもかかわらず発生した事故の場合、損害賠償責任の割合が軽減される可能性があるのです。

事故から生じるリスクを回避するためにも、しっかりと車両管理規定を定めて、交通事故を起こさないような管理をする必要があると言えるでしょう。

5.車両管理規程の対象車

車両管理規程の対象となる車は、通勤や業務上で利用するすべての車両です。

対象となる主な車両は次の通りです。

- 企業購入車両

- レンタカー

- マイカー

- 自転車

企業購入車両はもちろんのこと、レンタカーでも業務に使うのであれば対象とされます。

マイカーについては、交通網の発達した都市部においては利用を禁止することで対象から外すことも可能ですが、地方では通勤での使用が不可欠なケースも多く見られます。

また、自転車は軽車両に該当され、さらに近年では自転車通勤も注目されているため、対象とする必要があります。

それぞれの車両で規定すべきポイントについて紹介していきましょう。

5-1.企業購入車両

企業が社用車として車両を購入した場合は、運転者を管理し、責任を明確にする必要があります。

実際に車両管理規程に企業購入車両について 記載する場合は、次のポイントを押さえておきましょう。

- 社用車を業務以外の目的に使用することは、原則として禁止

- 必要に応じて安全運転管理者の選定

- 車両管理台帳の作成

- 運転資格者の明確化

- 運転に関わるモラルの明示

- 事故時の対応

- 社用車の整備点検、修理に関して明示

5-2.レンタカー

自社で資産として社用車を保持するのではなく、コスト削減を目的として、カーリースやマンスリーレンタカー、単発のレンタカーを使用している会社も少なくありません。

とくにカーリースやマンスリーレンタカーについては、車両と運転者を明確に管理する必要があります。

また、単発のレンタカーの場合は、別途ルールを設けることが必要です。

レンタカーの使用について、車両管理規程に定める場合は、以下のような制限を設けてリスク回避しましょう。

- レンタカー使用の許可基準

- レンタカーを使用する際の届出

5-3.マイカー

就業場所から最寄りの公共交通機関まで距離がある場合、マイカー使用が認められるケースがあります。

この場合も、社用車同様に企業において車両と運転者を管理する必要があります。

マイカー使用について、車両管理規程で定める場合は、以下のような制限を設けてリスク回避をしましょう。

- マイカー使用の許可基準

- マイカー使用の届出方法

- 会社の免責事項

- 加入する保険の条件

- 道路交通法に定められている罰則について

5-4.自転車

自転車も軽車両として車両に該当します。

そのため、自転車通勤を認める場合には、車両と運転者の管理が必要です。

車両管理規程において、自転車の使用に関して定める場合は、次の項目を押さえておきましょう。

- 自転車通勤の許可基準

- 自転車通勤の届出

- 業務と私用の明確な区分

- 安全教育

- 自転車通勤に関するルール作り

- 事故を起こしたときの保険等

6.車両管理規程における事故発生時の措置

車両管理規程には、事故が発生した場合の措置についても明記しておく必要があります。

どれだけ安全管理を徹底したとしても、車に乗っている以上、事故を起こしてしまうリスクや事故に巻き込まれてしまうリスクをゼロにすることはできません。

事故発生時の措置については、次のような項目を明記しておくとよいでしょう。

- 責任の所在

- 罰金の負担者

- 事故再発防止のための行動

責任の所在を明確にしておくことで、事故の発生時に誰がどのように対応すればいいのか、迅速に確認・依頼することができます。

また、罰金についても、どのような状況で会社が負担するのか、個人が負担するのかを明確にしておくと、後々のトラブルを回避しやすくなるでしょう。

そして、再び事故が起こらないようにする再発防止策も明記しておくようにしてください。

7.車両管理規程に違反したときの罰則

原則として、車両管理規程に違反した場合、社員へ罰金等を課すことは労働基準法第16条(賠償予定の禁止)によって違法とされています。

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用元:労働基準法

ただし、就業規則に減給についての明記がされており、罰金の目的が会社の秩序維持のためであれば、労働基準法第91条(制裁規定の制限)の範囲において言及することが可能です。

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

引用元:労働基準法

車両管理規程に違反した場合は、罰金として社員から金銭を徴収するようなルールにするのではなく、厳重注意や人事評価に則った上での言及にとどめるようにすべきです。

車両管理規程に明記する際には、厳重注意や減給、降格など、どのような罰則があるのか記載しておくようにしましょう。

8.就業規則に車両管理規程を設ける際のポイント

先に紹介した内容を踏まえ車両管理規程を作成する場合、次の項目を押さえておきましょう。

- 管理責任者の明確化

会社全体の管理を行う統括管理部門 - 安全運転管理者を選任

道路交通法に定められており、5台以上普通乗用車を運用する場合に選任し、公安委員会へ15日以内に届け出が必要。 - 車両台帳・運転者台帳の作成

規程を適切に運用して、管理責任を主張するために必要な台帳を整備する。 - 車両保険の加入

会社が損害賠償の責任を負う際に支払う保険についての記載。 - 運転者のモラル向上

モラル向上のための対応内容や車両の点検についての記載。 - 私有車(マイカー)の借り上げ

マイカーで事故をした場合の管理責任や損害賠償についての記載。

9.車両管理のために役立つCariotの機能

車両管理規程を作成したら、日々それらが守られているかを確認し、安全運転に努めなければなりません。

そのために役立つ、Cariotの機能をいくつかご紹介します。

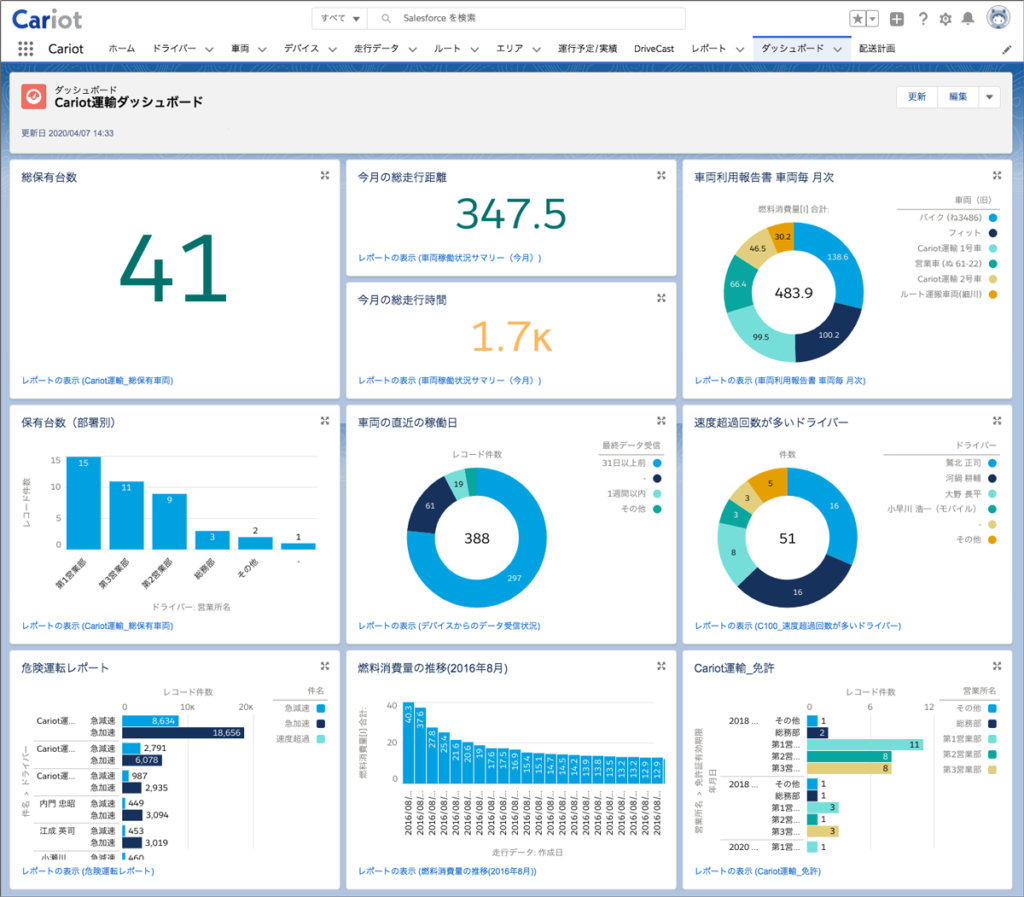

レポート

利用者別・部署別・車両別など目的に合わせたレポートを作成する機能です。

車両管理における「可視化」「コンプライアンス遵守」「安全性向上」「生産性向上」に活用できます。

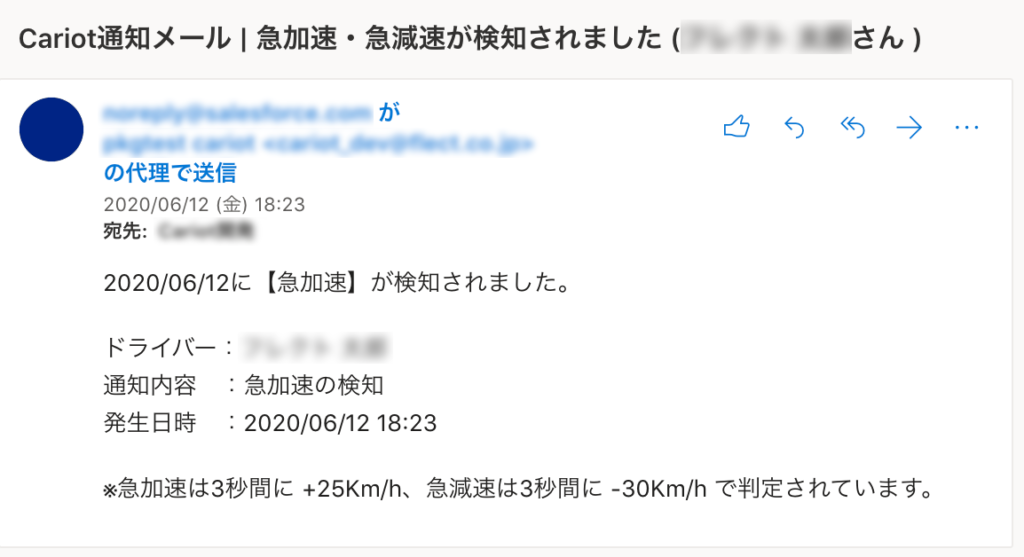

危険運転検知

急加速・急減速、急ハンドル、速度超過、最高速度などドライバーの危険運転を検知する機能です。

危険運転が発生したタイミングで、直ちに具体的な数値をもとにした安全運転の指導ができるため、営業車や配送車の事故防止に役立ちます。

運転報告

運転時間、走行距離、訪問件数や滞在時間、駐停車等の時間、位置情報を自動で記録できます。また地図上でも走行軌跡を確認できます。

Cariotモバイルアプリを利用していれば、ステータス(移動や配送、休憩等)や任意の活動項目の登録ができるので、詳細な業務活動が確認できます。

急いで車両位置を確認したい時や、過去の走行、滞在履歴などを確認したい時に役立ちます。

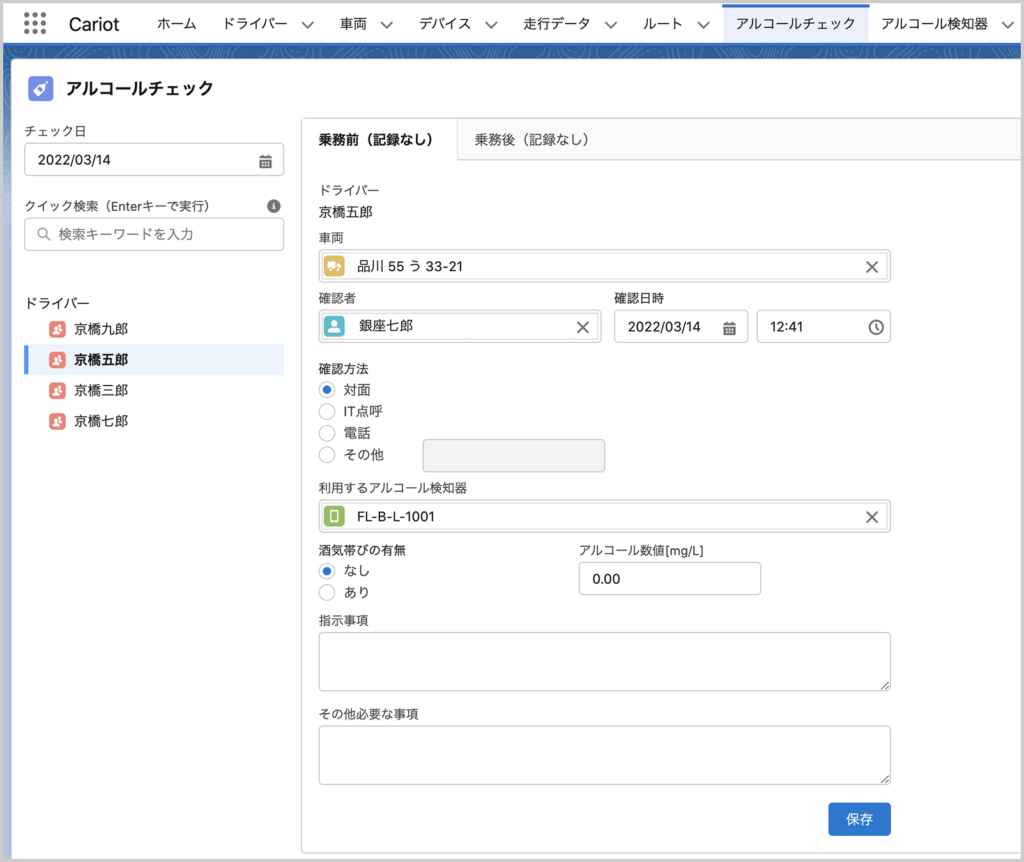

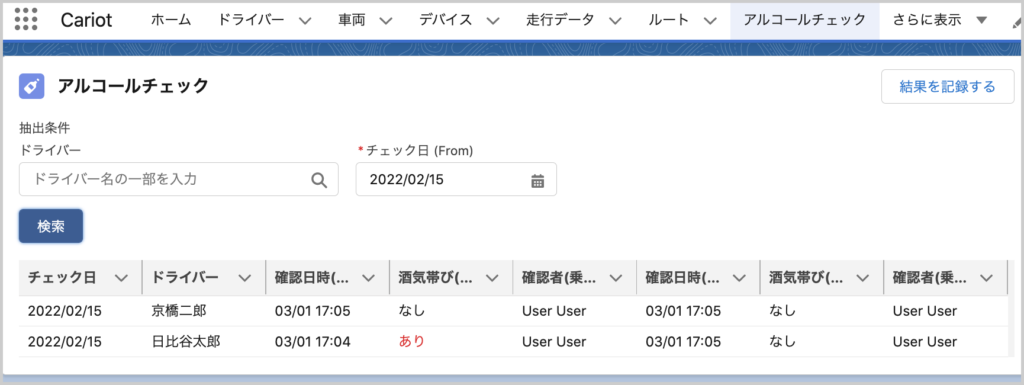

アルコールチェック結果管理

管理者が、ドライバーの酒気帯び有無の確認結果を手動で入力することができ、いつでも確認することができます(記録は一年間保存となります)。ドライバーライセンスをご契約いただくと、ドライバーがお持ちのスマートフォンから、結果の入力が可能になります。

これにより、書類整理の手間削減、書類作成効率の向上といったメリットが得られます。

※ドライバーによる入力は、ドライバーの自己申告だけで完結できてしまうリスクがあるため、集計確認などの運用でフォローが必要です。

10.まとめ

社員が業務上車を使用する場合は、車両管理規程を定めて、適切に管理運用を行うことが必要です。

車両管理規程を適切に運用することで、会社としての責任も明確になるため、損害賠償が軽減される可能性も高まります。

会社の運用実態に照らし合わせて、社用車以外のレンタカーやマイカー、自転車についても、ポイントを押さえて車両管理規程を定めるようにしてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。

ご意見・ご質問・ご感想・ご要望などがございましたら、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!

※本記事の情報、及び画像は、記事作成時点のものです。詳しくは最新の情報をご確認ください。

※2022.09.30 改訂

※2023.07.24 改訂