【2023年最新版!】運送業界の現状と課題を徹底解説|今後を乗り切るためには「効率化」が必須!

管理業務のデジタル化で実現する効率的な労務管理とドライバーの労働環境の改善

「働き方改革関連法」による2024年度からドライバーの時間外労働の上限規制をはじめ、ドライバーの長時間労働改善への取り組みは急務となっています。

動態管理システムを活用した労務管理と業務効率化のポイントを解説します。

※当記事は2023年4月14日に改定されています。

こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。

新型コロナウイルス感染症の流行によって宅配需要が増加するなど、運送業界は変化の時を迎えています。ドライバー不足や競合激化など課題が山積しているだけに、事業者には生き残りをかけた思い切った対策が求められます。業務効率化や今後の業界情勢を踏まえた対応策をご紹介します。

1.運送業界の現状

運送業界は法人などから手数料を受け取り、トラックなどを使用し目的地まで荷物を運ぶサービス業界です。全日本トラック協会の「日本のトラック輸送産業現状と課題2022」などによると、国内の約29兆円産業の物流業界の中で、トラック運送業の営業収入は、2018年度は約19兆3500億円を占めています。

2016年度は約14兆5000億円でしたので、2年間で急激に伸びています。

1990年度~2015年度の国土交通省の調査では、物流の貨物1件あたりの量は減少傾向で、荷物の小口化が進んでいます。しかし一方で、EC市場規模の拡大に伴い、宅配便の取扱件数は2014年からの5年間で約6.7億個(+18%)増加しています。

近年ではネット通販が広く普及し、宅配の需要が高まったこともあり運送業界は右肩上がりで成長しています。しかし新型コロナウイルス感染流行の影響で経済が低迷して以降、顧客が操業を停止・調整したことで売り上げが落ちた事業者もいます。一方で、コロナウイルス感染防止のために自宅で過ごす人が多くなったことから、宅配の需要が上がっているという側面もあります。

2.運送業界の抱える課題

運送業界が抱える課題は、以下の4つが挙げられます。

- 過酷な労働環境

- ドライバー不足

- 燃料の高騰化

- 競合他社との過当競争で利益率をひっ迫

マンパワーや資源、競争激化と多角的な要因で課題を抱えていると言えます。いずれも早期に改善が求められる課題です。

2-1.過酷な労働環境

トラックドライバーは長時間労働であり、負荷が大きい仕事です。「トラック運送業界の現状と課題、取組について」によると、2018年度におけるトラックドライバーの労働時間は、全産業の平均値に比べて大型トラックで456時間(月38時間)、中小型トラックで444時間(月37時間)も長いという結果になっています。

荷待ち時間が長かったり、道路が混んでいて就業時間が長くなったりすることなどが長時間労働の理由として挙げられます。さらに、長距離を運転することになれば、深夜や早朝に就業する場合もあり、労働時間は不規則になりがちです。

荷待ちが長いとドライバーはその間現場を離れることができず、拘束時間が長くなります。宅配の場合も送り先が不在だと、再配達しなければいけなくなりドライバーへの負荷が大きくなるのです。また、運送業界の労働環境を大きく変革する2024年問題まであと1年を切っています。

早急な対策が各事業者に求められています。

2-2.ドライバー不足

元々、運送業には前述したように労働環境が過酷なイメージがあり、ドライバー希望の人材が少なく人手不足でした。その上、ネット通販が浸透したことで小荷物運送の需要が増加。国土交通省の調べによると、宅配便の取扱い個数は2016年度に初めて40億個を超え、以降も高い数値で推移しています。

運送業界は人手不足のまま仕事が増えたことから、ドライバー不足が深刻化しています。少子高齢化の流れもあり、若手ドライバーの数が減少し、ドライバーの年齢層も高齢化が止まりません。全日本トラック協会の調べ「日本のトラック輸送産業現状と課題2022」によると、2021年度の自動車運送事業就業者は50歳以上が45.2%を占め、30歳未満の若手ドライバーは23.1%にとどまっており、労働者の年齢バランスの悪化も課題になっています。

2-3.燃料の高騰化

事業用トラックは軽油を原料とするディーゼル車の利用が多く、軽油が高騰化すると運送業の経営にもダメージが大きいです。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い原油価格は急激に下落したものの、いずれにしても燃料は社会情勢に左右される傾向が強いです。今後も社会情勢の変動によっては軽油価格も高騰する可能性があり、運送業者の頭を悩ます要素のひとつです。

燃料が高騰化した折には、運送料金を値上げしなければ採算が厳しくなります。しかし運送業者は荷主に対する取引上の立場が弱く、値上げ交渉をしても荷主の理解を得ることは依然として難しい状態です。

2-4.競合他社との過当競争で利益率をひっ迫

運送は参入するのに障壁が低く、競争の激しい業界です。1990年施行の物流二法や2003年の貨物自動車運送業改正などの影響で、新規参入業者の増加や規制緩和が進みました。

競合他社が多いため、サービスの強化や値引き、料金据え置きなどの手段を駆使して仕事を確保しようとする事業者も少なくありません。過当競争の結果、自社の利益率がひっ迫してしまうケースもあります。

3.運送業界の課題解決には効率化が必須

運送業界の抱える課題について述べてきましたが、解決に向かうためには業務の効率化が欠かせません。

業務効率化を進めることで過酷な労働環境が改善されれば、ドライバーの仕事に対するモチベーションも上がります。退職率が下がり新規就業者も確保しやすくなれば、人手不足の対策にもつながります。

また、動態管理システムを導入し、ルート作成や配車に関わる業務の効率化ができれば、その分サービスの向上など、それ以外の分野の強化に時間やコストをかけて、会社の戦略の幅を広げることができるかもしれません。

動態管理システムについてもっと知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

4.Cariot導入で運送業ができる効率化

クルマと企業をつなぐドライバー働き方改革クラウドCariot(キャリオット)を導入することで、運送業における以下の効率化が実現できます。

- 労働環境の効率化で業務・残業時間減少

- 走行データ分析で新人でもベテランと同じ動きが可能

- 最適な配送ルートで荷待ち時間減・コスト削減

メリットを駆使すれば、人員確保やコストカット面での好転が期待できます。

4-1.労働環境の効率化で業務・残業時間減少

Cariotを導入することで、ドライバーや従業員の労働環境の効率化が進みます。例えばデータをもとにドライバーの日報や月報が自動的に作成されるため、集計作業などの手間が省かれます。また複数の走行履歴を画面上で比較できる「走行データ分析」機能を通じて、ドライバーの無駄な走行や活動エリアの重複を見つけることに役立ちます。

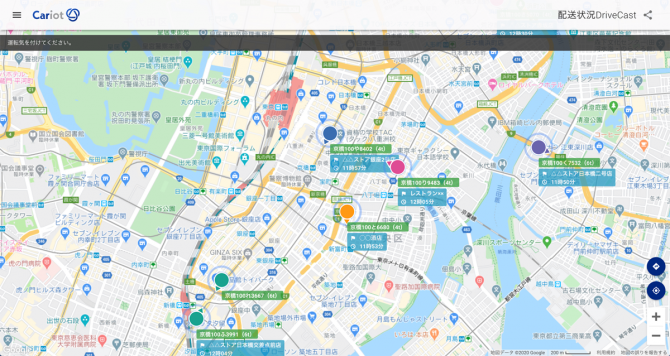

さらに配送先担当者に車両の位置情報を共用する「DriveCast」機能も、作業効率化に有効です。スマホやタブレットからも到着予想時間などを確認できる仕組みになっているので、配送先からの走行状態などに関する問い合わせが減ります。

その他にオンラインでドライバーの車両利用の予約ができる「車両予約」、車両の予約状況や利用実績を確認できる「予約管理」もあります。いずれも稼働率把握などスムーズな車両管理を進める機能として有効です。

労働環境の効率化が進めばドライバーや従業員の業務時間や残業時間を減らすことができます。離職率も下がり、人員確保につながります。

4-2.走行データ分析で新人でもベテランと同じ動きが可能

Cariotでは、車を走らせるだけで詳しい走行履歴が記録されたり、利用者別・車両別に走行データなどをまとめたレポートを作成したりする機能もあります。前述したようにドライバーに無駄な走行がないかどうかをチェックすることで、生産性の向上に大いに役立ちます。無駄な動きが減り生産性がアップすれば、新人ドライバーにベテランと同じような仕事を任せることも可能になります。

ベテランと同じような規模の仕事ができるようになれば、新人のモチベーションも上がり早期離職者の発生を防ぐことができます。人員の流出を阻止できれば、人手不足も解消されます。

5.運送業界の今後

ネット通販の需要がますます高まる中、今後の荷物輸送量はさらに増えることが予想され、運送業界の課題は山積みされています。人員確保のためには、労働環境を女性向けにも整える必要があります。

全日本トラック協会の調査、「日本のトラック輸送産業現状と課題2022」によると、2021年度の女性労働者の比率は就業者全体で20.1%なのに対し、輸送・機械運転従事者では3.5%しかありません。運送業界には新規就業者として女性の就労市場を開拓する余地が多分に残されています。

また、IoT技術を活用すれば空車状況やドライバーの待機場所、出発・到着・遅延情報をスムーズに把握できます。仕事の割り振りなどドライバーとのやり取りが速やかに進むことで、配送先や顧客へも早急に連絡や応対できるようになりサービス向上につながります。さらに業務効率化が進めばドライバーや従業員の就業時間の短縮も可能になり、人件費を削減できます。

競争激化の進む業界の中で、現状と変わらない業務やサービスを展開していればいずれ淘汰される事業者も出てきます。初期投資がかかっても業務効率化やサービス向上につながる対応策を取ることが得策といえるでしょう。

6.まとめ

あと1年となった2024年問題への対策をきっかけに、見過ごしていた無駄なコストや非効率的な業務も、見直さざるを得なくなるでしょう。クラウドなどのITサービスを駆使して徹底的な効率化を図り、働きやすく利用されやすい環境づくりを進めることが秘訣となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Cariotは運送業界の業務効率化を叶える車両管理システムとして多くの方にご利用いただいています。

Cariotでなにができるのか、活用方法や料金を知りたい方はぜひパンフレットをご覧ください。

※本記事の情報、及び画像は、記事作成時点のものです。必ず最新の情報をご確認ください。

※2022.01.12 改訂

※2023.04.14 改訂